В ноябре 1964 года разведчики сейсмической партии СП-24 Тарко-Салинской группы партий Тазовской экспедиции геофизического треста под руководством Владимира Цыбенко начали сейсмическую разведку от поселка Уренгой на запад в сторону поселка Ныда.

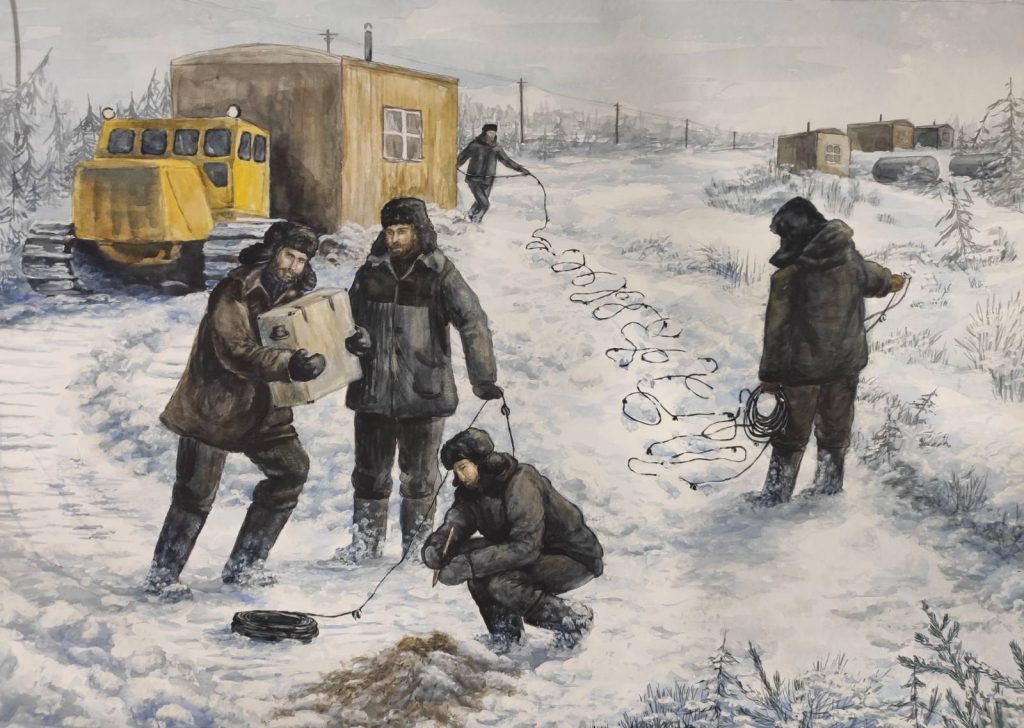

На картине изображен рабочий момент работы экспедиции. В середине морозного дня тракторист перевез на новое место балок с сейсморазведочной станцией внутри. Чуть вдалеке он оставил другие балки и бочки с горючим. На переднем плане картины — разведчики, которые разворачивают «косу» из проводов. Один конец «косы» подключен к сейсмостанции, другие будут разложены на местности. На концах каждой «косы» установлены электромагнитные приборы — сейсмоприемники. В центре картины один член экспедиции осматривает небольшую скважину, в которую заложена взрывчатка. Оператор станции переносит ящик с оборудованием. Идет подготовка к съемке. На заднем плане видна линия столбов связи «Москва-Игарка».

Вскоре после того, как «коса» будет разложена и проверена работоспособность сейсмоприемников, часть разведчиков удалится в дальние балки, часть займет место в балке станции рядом с регистрирующей аппаратурой. С помощью электрического сигнала они произведут подземный подрыв взрывчатки. Взрывная волна направится в разные стороны и по-разному отразится от геологических пластов, расположенных глубоко под землей. Сейсмоприемники на концах «косы» передадут отраженный сигнал на регистрирующую аппаратуру, оператор зафиксирует данные, которые потом отправит в лабораторию в поселок Уренгой. После того, как съемка этого участка местности завершится, отряд свернет все оборудование и передвинется на следующий короткий отрезок пути. Там все повторится сначала. С помощью сейсморазведочной аппаратуры геологи прощупывают структуру недр, определяют плотность пород, конфигурацию геологических пластов. В зимний сезон 1964-1965 годов отряд Владимира Лаврентьевича Цыбенко в сложных природных и погодных условиях при минимуме необходимого оборудования отснял наблюдениями профиль длиной 139 километров. По результатам этих работ в районе Ягельной (место будущего города Новый Уренгой) на глубине около 1000 метров был выявлен геологический перегиб амплитудой порядка 250-300 метров по сеноманскому горизонту. В отчёте о работах было сказано, что этот перегиб вызван наличием в осадочном чехле крупной положительной структуры, высокоперспективной на нефть и газ. Результаты, которые был получены в результате обработки сейсмограмм, были настолько фантастическими, что им сначала никто не поверил. Вертикальное сейсмическое профилирование показало мощное куполовидное поднятие, которое после окрестили Уренгойским валом. Необходимо было подтвердить или опровергнуть их изыскания. Нужна была скважина.